Politik

Die Bundesregierung bereitet den Notstand vor

Notstandsgesetze 1968 und 2025

Demonstration gegen Pandemievertrag? Fehlanzeige! (Quelle: Bild ist KI-generiert (c) Heldmann)

GDN -

Die Zahl der Menschen, die sich noch an die Auseinandersetzungen 1968 um die Notstandsgesetze erinnern können, wird von Tag zu Tag kleiner. Vielleicht ist das ein Grund, warum es um die neuen Notstandsgesetze, die der Bundestag in der letzten Woche in erster Lesung beschlossen hat, so ruhig ist.

Um was ging es 1968 bei der Auseinandersetzung um die Notstandsgesetze in Deutschland? Hier ein Rückblick.

Die Auseinandersetzung um die Notstandsgesetze 1968 war eine der prägendsten innenpolitischen Debatten der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik Deutschland. Sie drehte sich um die Frage, ob und wie der Staat in Krisensituationen wie Krieg, Aufstand oder Naturkatastrophen Grundrechte einschränken darf – und ob solche Regelungen mit einer demokratischen Verfassung vereinbar sind.

Am 30. Mai 1968 verabschiedete der Bundestag das „Siebzehnte Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes“, das die rechtlichen Grundlagen für den sogenannten Notstand schuf. Es regelte:

- Äußerer Notstand: etwa im Verteidigungsfall (Krieg), mit einem „Notparlament“ (Gemeinsamer Ausschuss)

- Innerer Notstand: bei schwerer Gefährdung der öffentlichen Ordnung (z.?B. Aufruhr)

- Katastrophennotstand: bei Natur- oder technischen Katastrophen

Die Auseinandersetzung um die Notstandsgesetze 1968 war eine der prägendsten innenpolitischen Debatten der Nachkriegszeit in der Bundesrepublik Deutschland. Sie drehte sich um die Frage, ob und wie der Staat in Krisensituationen wie Krieg, Aufstand oder Naturkatastrophen Grundrechte einschränken darf – und ob solche Regelungen mit einer demokratischen Verfassung vereinbar sind.

Am 30. Mai 1968 verabschiedete der Bundestag das „Siebzehnte Gesetz zur Änderung des Grundgesetzes“, das die rechtlichen Grundlagen für den sogenannten Notstand schuf. Es regelte:

- Äußerer Notstand: etwa im Verteidigungsfall (Krieg), mit einem „Notparlament“ (Gemeinsamer Ausschuss)

- Innerer Notstand: bei schwerer Gefährdung der öffentlichen Ordnung (z.?B. Aufruhr)

- Katastrophennotstand: bei Natur- oder technischen Katastrophen

Diese Regelungen erlaubten unter bestimmten Bedingungen:

- Einschränkungen von Grundrechten (z.?B. Versammlungsfreiheit, Briefgeheimnis)

- Einsatz der Bundeswehr im Innern

- Gesetzgebung durch den Gemeinsamen Ausschuss im Verteidigungsfall

Die Gesetze stießen auf massiven Widerstand, insbesondere von der Außerparlamentarischen Opposition (APO), Studenten, Gewerkschaften, Kirchen und Intellektuellen:

- Am 11. Mai 1968 demonstrierten über 40.000 Menschen beim „Sternmarsch auf Bonn“ gegen die geplanten Gesetze.

- Kritiker wie Heinrich Böll warnten vor einer „fast totalen Mobilmachung“ und sahen Parallelen zur Weimarer Republik, deren Notverordnungen den Weg für die NS-Diktatur geebnet hatten.

- Das Kuratorium „Notstand der Demokratie“ prägte den Slogan: „Wer Notstandsgesetze sät, wird Notstand ernten.“

- Einschränkungen von Grundrechten (z.?B. Versammlungsfreiheit, Briefgeheimnis)

- Einsatz der Bundeswehr im Innern

- Gesetzgebung durch den Gemeinsamen Ausschuss im Verteidigungsfall

Die Gesetze stießen auf massiven Widerstand, insbesondere von der Außerparlamentarischen Opposition (APO), Studenten, Gewerkschaften, Kirchen und Intellektuellen:

- Am 11. Mai 1968 demonstrierten über 40.000 Menschen beim „Sternmarsch auf Bonn“ gegen die geplanten Gesetze.

- Kritiker wie Heinrich Böll warnten vor einer „fast totalen Mobilmachung“ und sahen Parallelen zur Weimarer Republik, deren Notverordnungen den Weg für die NS-Diktatur geebnet hatten.

- Das Kuratorium „Notstand der Demokratie“ prägte den Slogan: „Wer Notstandsgesetze sät, wird Notstand ernten.“

Die Gesetze wurden von der Großen Koalition aus CDU/CSU und SPD getragen.

Die FDP stimmte mehrheitlich dagegen. Die Debatte war ein Testfall für die junge Demokratie, in der sich die Bundesrepublik mit ihrer NS-Vergangenheit und dem Wunsch nach Stabilität auseinandersetzte.

Letztlich führten die Auseinandersetzungen zum Ende der Großen Koalition und einer Kanzlerschaft Willy Brandts, der seinen erfolgreichen Wahlkampf 1972 unter den Slogan „Mehr Demokratie wagen“ stellte. Gemeinsam mit dem Koalitionspartner FDP begann eine Zeit des demokratischen Aufbruchs. Der allerdings durch die Berufsverbote gegen Linke, insbesondere Mitglieder der DKP und ihrer Vorfeldorganisationen, eine beträchtliche Delle erhielt. Brandt erklärte Jahre später die Berufsverbote zu einem seiner schlimmsten politischen Fehler.

Die FDP stimmte mehrheitlich dagegen. Die Debatte war ein Testfall für die junge Demokratie, in der sich die Bundesrepublik mit ihrer NS-Vergangenheit und dem Wunsch nach Stabilität auseinandersetzte.

Letztlich führten die Auseinandersetzungen zum Ende der Großen Koalition und einer Kanzlerschaft Willy Brandts, der seinen erfolgreichen Wahlkampf 1972 unter den Slogan „Mehr Demokratie wagen“ stellte. Gemeinsam mit dem Koalitionspartner FDP begann eine Zeit des demokratischen Aufbruchs. Der allerdings durch die Berufsverbote gegen Linke, insbesondere Mitglieder der DKP und ihrer Vorfeldorganisationen, eine beträchtliche Delle erhielt. Brandt erklärte Jahre später die Berufsverbote zu einem seiner schlimmsten politischen Fehler.

Angewendet wurden die Notstandsgesetze nie. Auch nicht, als die so genannte Rote Armee Fraktion (RAF) mordend und stehlend das Land terrorisierte. Diese „bleierne Zeit“ genannte Epoche hatte durchaus das Potenzial zu einem Polizeistaat. Ich selbst habe damit meine einschlägigen Erfahrungen gemacht. Die Jugendfreundschaft zu einem später erschossenen Terroristen, zu dem ich zu der Zeit längst keinen Kontakt mehr hatte, vor allem aber die Denunziation als angeblicher Sympathisant der Bombenleger am Kasseler Bundesarbeitsgericht durch den damaligen DGB-Vorsitzenden in Kassel wegen eines von mir verfassten kritischen Berichts über eine Veranstaltung seiner Organisation machte mein Leben einige Monate lang ziemlich ungemütlich.

Hausbesuche der politischen Polizei (heute nennt man das Staatsschutz), anlasslose Kontrollen durch mit Maschinenpistolen bewaffnete Polizisten, wenn ich mit dem Auto unterwegs war, mehrere Durchsuchungen meines damals gefahrenen VW-Busses (natürlich ohne richterlichen Beschluss), waren nicht vergnüglich. Schon damals galt, es braucht keine Beweise für an den Haaren herbeigezogene Vorwürfe, um von staatlichen Stellen drangsaliert zu werden. Es gibt Viele, die damals solche Erfahrungen gemacht haben. Dazu brauchte es bei Weitem keine Sympathie für den RAF-Terror. Es reichte, die deutsche Politik radikal von links zu kritisieren, nicht etwa, um die freiheitliche Demokratie zu desavouieren, sondern im Gegenteil, um „mehr Demokratie zu wagen“, wie Brandt es einst ankündigte.

Die zu der Zeit noch sehr aktiven alten Kader der Waffen-SS (HIAG) und des Nationalsozialismus (in der NPD) hatten durchaus weniger Probleme, wie man zum Beispiel an den vom Staatsschutz ungestörten jährlichen Treffen der HIAG in Arolsen-Mengeringhausen (heute Bad Arolsen) beobachten konnte. Es war die (linke) Zivilgesellschaft, die mit Demonstrationen und Öffentlichkeitsarbeit auch hier zu einer Veränderung führte.

Das hat sich heute um 180° gedreht. Die, die sich als „links“ einordnen (SPD, Grüne, Linke) sind die, die die neuen Notstandsgesetze nicht nur beschließen, sondern sie diffamieren diejenigen, denen Demokratie, Freiheit und individuelle Grundrechte als Wesensmerkmal einer Gesellschaft unveräußerlich sind, als „rechts“, „Querdenker“ (immerhin attestieren sie ihren Gegnern, Denker zu sein) oder gleich als „Nazis“.

Die neuen Notstandsgesetze, fragen Sie sich vielleicht? „Ist mir das etwas entgangen?“ Ja, leider, muss ich antworten. Es liegt aber nicht allein an Ihnen, sondern an der Politik und vor allem den Medien, die kein Interesse haben, darüber zu informieren.

Um die Dimension zu verstehen, hier noch einmal ein Rückblick auf die Notstandsgesetze von 1968.

Die Notstandsgesetze von 1968 erweiterten das Grundgesetz um Regelungen, die es dem Staat erlauben, in bestimmten Krisensituationen (Verteidigungsfall, innerer Notstand, Katastrophenfall) Grundrechte einzuschränken. Dabei ging es insbesondere um:

- Art. 10 GG (Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis)

- Art. 11 GG (Freizügigkeit)

- Art. 13 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung)

- Art. 8 GG (Versammlungsfreiheit)

Diese Einschränkungen wurden durch sogenannte Schrankenvorbehalte legitimiert – also durch Klauseln im Grundgesetz, die eine Einschränkung unter bestimmten Bedingungen erlauben. Die Notstandsgesetze konkretisierten diese Bedingungen für den Ausnahmefall.

Die Ewigkeitsklausel schützt bestimmte Verfassungsprinzipien vor jeder Änderung – selbst durch eine verfassungsändernde Mehrheit. Sie betrifft:

- Art. 1 GG: Die Menschenwürde ist unantastbar.

- Art. 20 GG: Die Strukturprinzipien – Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat, Republik, Bundesstaatlichkeit.

Diese Prinzipien dürfen nicht einmal durch eine Verfassungsänderung aufgehoben oder relativiert werden.

Die Notstandsgesetze von 1968 erweiterten das Grundgesetz um Regelungen, die es dem Staat erlauben, in bestimmten Krisensituationen (Verteidigungsfall, innerer Notstand, Katastrophenfall) Grundrechte einzuschränken. Dabei ging es insbesondere um:

- Art. 10 GG (Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnis)

- Art. 11 GG (Freizügigkeit)

- Art. 13 GG (Unverletzlichkeit der Wohnung)

- Art. 8 GG (Versammlungsfreiheit)

Diese Einschränkungen wurden durch sogenannte Schrankenvorbehalte legitimiert – also durch Klauseln im Grundgesetz, die eine Einschränkung unter bestimmten Bedingungen erlauben. Die Notstandsgesetze konkretisierten diese Bedingungen für den Ausnahmefall.

Die Ewigkeitsklausel schützt bestimmte Verfassungsprinzipien vor jeder Änderung – selbst durch eine verfassungsändernde Mehrheit. Sie betrifft:

- Art. 1 GG: Die Menschenwürde ist unantastbar.

- Art. 20 GG: Die Strukturprinzipien – Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat, Republik, Bundesstaatlichkeit.

Diese Prinzipien dürfen nicht einmal durch eine Verfassungsänderung aufgehoben oder relativiert werden.

Die damaligen Gesetzgeber argumentierten:

- Die Einschränkungen betreffen nicht die Substanz der durch Art. 1 und 20 GG geschützten Prinzipien.

- Die Maßnahmen im Notstand seien zeitlich und sachlich begrenzt, unterliegen der Kontrolle durch Parlament und Verfassungsgericht. Anmerkung: Hieran sollte man sich erinnern, wenn man sich die neuen Notstandsgesetze ansieht!

- Die Menschenwürde und die demokratische Grundordnung würden nicht aufgehoben, sondern gerade durch die Notstandsgesetze geschützt, indem der Staat handlungsfähig bleibt.

Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach betont: Auch im Notstand gilt die Bindung aller staatlichen Gewalt an die verfassungsmäßige Ordnung (Art. 20 Abs. 3 GG).

Kritiker hielten dagegen:

- Die Möglichkeit, Grundrechte einzuschränken, könne faktisch die demokratische Ordnung gefährden – etwa durch Missbrauch oder schleichende Aushöhlung.

- Die Bundeswehr im Innern und der Gemeinsame Ausschuss als Notparlament könnten die Gewaltenteilung untergraben.

- Die Einschränkungen betreffen nicht die Substanz der durch Art. 1 und 20 GG geschützten Prinzipien.

- Die Maßnahmen im Notstand seien zeitlich und sachlich begrenzt, unterliegen der Kontrolle durch Parlament und Verfassungsgericht. Anmerkung: Hieran sollte man sich erinnern, wenn man sich die neuen Notstandsgesetze ansieht!

- Die Menschenwürde und die demokratische Grundordnung würden nicht aufgehoben, sondern gerade durch die Notstandsgesetze geschützt, indem der Staat handlungsfähig bleibt.

Das Bundesverfassungsgericht hat mehrfach betont: Auch im Notstand gilt die Bindung aller staatlichen Gewalt an die verfassungsmäßige Ordnung (Art. 20 Abs. 3 GG).

Kritiker hielten dagegen:

- Die Möglichkeit, Grundrechte einzuschränken, könne faktisch die demokratische Ordnung gefährden – etwa durch Missbrauch oder schleichende Aushöhlung.

- Die Bundeswehr im Innern und der Gemeinsame Ausschuss als Notparlament könnten die Gewaltenteilung untergraben.

Wer sich die Grundrechtseinschränkungen durch die Notstandsgesetze ansieht (Art. 8, 10 und 11) wird sich vielleicht an die so genannten „Coronamaßnahmen“ erinnert fühlen. Auch damals wurden genau diese Grundrechte Versammlungsfreiheit, Freizügigkeit und Unverletzlichkeit der Wohnung eingeschränkt, dazu die körperliche Unversehrtheit (Art. 2 GG). Grundrechte, so wollten es die Mütter und Väter des Grundgesetzes, schützen Individuen vor staatlicher Macht und Kontrolle. Dieser Grundsatz wurde durch die Coronamaßnahmen, die übrigens nicht von den gewählten Volksvertretern in den Parlamenten sondern den Regierungen und einem formal nicht existenten Gremium, der Ministerpräsidentenkonferenz, angeordnet wurden, faktisch umgefreht.

Dieser großangelegt Feldversuch, der den Machthabern zeigte, wie weit der Großteil der Bevölkerung auf seine Rechte zu verzichten bereit ist, wenn ihm nur eine „Notlage“ oktroyiert wird (eine Notlage, die, wie die inzwischen allgemein zugänglichen RKI-Protokolle belegen, nie existiert hat!). Offenbar war der Feldversuch erfolgreich genug, um die Erfahrungen nun in neuen Notstandsgesetzen, genannt „Internationale Gesundheitsvorschriften (IGV)“, zu beschließen.

Bis auf 130 Abgeordnete der AfD-Fraktion und eine (!) der CDU-Fraktion hat der Deutsche Bundestag die Grundrechtseinschränkungen letzte Woche mit breiter Mehrheit in namentlicher Abstimmung beschlossen. Berichte in den Medien? Proteste? Demonstrationen? Fehlanzeigen!

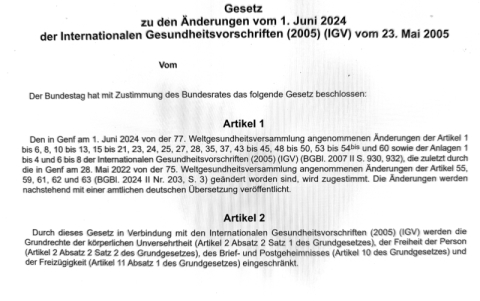

Entscheidend ist Artikel 2 des einführenden Artikelgesetzes:

„Durch dieses Gesetz in Verbindung mit den Internationalen Gesundheitsvorschriften (2005) (IGV) werden die Grundrechte der körperlichen Unversehrtheit (Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 des Grundgesetzes), der Freiheit der Person (Artikel 2 Absatz 2 Satz 2 des Grundgesetzes), des Brief- und Postgeheimnisses (Artikel 10 des Grundgesetzes) und der Freizügigkeit (Artikel 11 Absatz 1 des Grundgesetzes) eingeschränkt.“

Kommt einem bekannt vor, oder?

Es kommt aber noch schlimmer. Die Änderungen beruhen auf einer Vereinbarungen mit der World Health Organisation (WHO), dem so genannten „Pandemievertrag“. Er wird dem vom Bundestag beschlossenen Artikelgesetz als die IGV angefügt und ist damit mit beschlossen.

Während der von der WHO ausgerufenen „Corona Pandemie“ wurden Menschen in Deutschland, die die Maßnahmen kritisch gesehen haben, sehr oft „unsolidarisches Verhalten“ vorgeworfen und damit der Begriff Solidarität geradezu pervertiert. Solidarität äußert sich im Eintreten für gemeinsame Werte und Ziele, aber gerade nicht als Vehikel, staatliche Zwangsmaßnahmen zu unterstützen. Ein solches Solidaritätsverständnis gibt es höchstens in sozialistischen/kommunistischen, totalitären Systemen wie einst in der DDR. Und ausgerechnet solche moralischen Begriffe wie „Solidarität“ und „Gerechtigkeit“ wurden mit dem IGV zu Rechtsbegriffen gemacht.(„ Die Durchführung dieser Vorschriften … fördert Gerechtigkeit und Solidarität.“ Artikel 2 IGV).

Die WHO ist zu ca. 85% durch freiwillige, zweckgebundene Spenden finanziert – oft von Staaten, Stiftungen oder Unternehmen mit Nähe zur Pharmaindustrie. Sobald das Gesetz in Kraft getreten ist, begibt sich die Bundesrepublik unter die Kontrolle der WHO, einer überstaatlichen Organisation, die keinerlei demokratischer und vor allem keiner juristischen Kontrolle unterliegt, die maßgeblich von einer Diktatur (China), privaten Stiftungen und der internationalen Pharmaindustrie finanziert und damit kontrolliert wird (wie heißt es doch so treffend: Folge der Spur des Geldes, wenn du die Motive für das Handeln finden willst.) Juristisch findet sich auch das in dem bereits genannten Artikel 2 der IGV: „Die Durchführung dieser Vorschriften richtet sich nach der Charta der Vereinten Nationen und der Satzung der Weltgesundheitsorganisation.“ Also nicht die gewählten Parlamente entscheiden, die Durchführung orientiert sich nicht am Grundgesetz und deutsche Gerichte haben gegenüber der UN und der WHO keinerlei Kompetenz.

Schauen wir noch einmal etwas ausführlicher auf die WHO und ihre Finanziers. Bisher größter Geldgeber der Organisation waren die USA, die die WHO jedoch verlassen werden. Gleich danach kam die Bill & Melinda Gates Stiftung (BMGF). Die ist wiederum Teil der Impf-Allianz GAVI, die ebenfalls maßgeblich an der Finanzierung der WHO beteiligt ist. Solche Großspender und der Pharmaindustier verbundene Organisationen wie GAVI nehmen erheblichen Einfluss auf die Mittelvergabe.

Inzwischen hat China seinen Einfluss auf die WHO deutlich ausgeweitet, nicht nur finanziell. Wer sich noch einige Jahre zurückerinnern kann, wird sich an das Lob der WHO-Spitze für die extrem restriktiven Coronamaßnahmen Chinas erinnern. Man ahnt daher schon, wie sich die WHO im Falle einer neuen von ihr ausgerufenen Pandemie die staatlichen Reaktionen darauf vorstellen dürfte. China verfolgt dabei Interessen, wie etwa seine „Seidenstraßeninitiative“, die wenig mit der „Volksgesundheit“ zu tun haben.

Inzwischen hat China seinen Einfluss auf die WHO deutlich ausgeweitet, nicht nur finanziell. Wer sich noch einige Jahre zurückerinnern kann, wird sich an das Lob der WHO-Spitze für die extrem restriktiven Coronamaßnahmen Chinas erinnern. Man ahnt daher schon, wie sich die WHO im Falle einer neuen von ihr ausgerufenen Pandemie die staatlichen Reaktionen darauf vorstellen dürfte. China verfolgt dabei Interessen, wie etwa seine „Seidenstraßeninitiative“, die wenig mit der „Volksgesundheit“ zu tun haben.

Ein zusätzlicher Aspekt ist die Abhängigkeit des WHO-Generaldirektors von China, gerade im Hinblick auf die geradezu diktatorische Machtbefugnisse, die er sich mit dem „Pandemievertrag“ gesichert hat. Es geht weniger um persönliche Abhängigkeit als um strukturelle und politische Einflussfaktoren innerhalb der WHO

Tedros Adhanom Ghebreyesus wurde 2017 mit Unterstützung mehrerer Staaten, darunter auch China, zum Generaldirektor gewählt. China spielte dabei eine diplomatisch aktive Rolle, insbesondere im Rahmen der Afrikanischen Union, deren Stimmen für Tedros entscheidend waren. Diese Unterstützung wird von Kritikern als strategisch motiviert betrachtet – nicht zuletzt, weil Tedros zuvor als Außenminister Äthiopiens enge Beziehungen zu China pflegte.

Während der Corona-Pandemie wurde Tedros vorgeworfen, zu nachsichtig gegenüber China agiert zu haben. Die WHO lobte Chinas Umgang mit dem Virus in der Frühphase, obwohl Berichte über verspätete Informationsweitergabe und mangelnde Transparenz kursierten.

Tedros Adhanom Ghebreyesus wurde 2017 mit Unterstützung mehrerer Staaten, darunter auch China, zum Generaldirektor gewählt. China spielte dabei eine diplomatisch aktive Rolle, insbesondere im Rahmen der Afrikanischen Union, deren Stimmen für Tedros entscheidend waren. Diese Unterstützung wird von Kritikern als strategisch motiviert betrachtet – nicht zuletzt, weil Tedros zuvor als Außenminister Äthiopiens enge Beziehungen zu China pflegte.

Während der Corona-Pandemie wurde Tedros vorgeworfen, zu nachsichtig gegenüber China agiert zu haben. Die WHO lobte Chinas Umgang mit dem Virus in der Frühphase, obwohl Berichte über verspätete Informationsweitergabe und mangelnde Transparenz kursierten.

Die inzwischen durch mehrere Quellen wie den US-Geheimdienst CIA belegte These, dass das Sars CoV2-Virus in einem Labor in Wuhan gezielt manipuliert und dort freigesetzt wurde, wird vom WHO-Generaldirektor nach wie skeptisch gesehen.

China hat, wie bereits erwähnt, seine finanziellen Beiträge zur WHO deutlich erhöht, insbesondere nachdem die USA unter Präsident Trump ihre Unterstützung zurückzogen. Diese Verschiebung der Geldflüsse hat die geopolitische Balance innerhalb der WHO verändert.

Tedros ist nicht direkt „abhängig“ von China im persönlichen Sinne, aber die WHO als Institution ist in einem geopolitischen Spannungsfeld gefangen, in dem China eine zunehmend dominante Rolle spielt. Und dieser Generaldirektor entscheidet zukünftig in Deutschland über Notstandsmaßnahmen; politisch getragen von einer Diktatur mit globalem Machtanspruch. Der WHO-Generaldirektor agiert ohne unabhängige Kontrollinstanz, was Sorgen über mögliche Willkür nährt.

China hat, wie bereits erwähnt, seine finanziellen Beiträge zur WHO deutlich erhöht, insbesondere nachdem die USA unter Präsident Trump ihre Unterstützung zurückzogen. Diese Verschiebung der Geldflüsse hat die geopolitische Balance innerhalb der WHO verändert.

Tedros ist nicht direkt „abhängig“ von China im persönlichen Sinne, aber die WHO als Institution ist in einem geopolitischen Spannungsfeld gefangen, in dem China eine zunehmend dominante Rolle spielt. Und dieser Generaldirektor entscheidet zukünftig in Deutschland über Notstandsmaßnahmen; politisch getragen von einer Diktatur mit globalem Machtanspruch. Der WHO-Generaldirektor agiert ohne unabhängige Kontrollinstanz, was Sorgen über mögliche Willkür nährt.

Um einige Aspekte der damaligen und heutigen Notstandsgesetze einmal gegenüber zustellen:

| Anlass |

(1968) Sorge vor innerer und äußerer Destabilisierung (Kalter Krieg, Studentenproteste) | (2025) Globale Gesundheitskrisen (COVID-19, Pandemieprävention) |

| Grundrechtseingriffe |

(1968) Einschränkungen von Versammlungsfreiheit, Briefgeheimnis, Freizügigkeit etc. | (2025) Meldepflichten, Quarantäne, Reisebeschränkungen, ggf. Eingriffe in Bewegungsfreiheit, Einschränkungen von körperlicher Unversehrtheit, Freiheit der Person, des Post- und Fernmeldegeheimnisses und der Freizügigkeit |

| Legitimation |

(1968) Verfassungsänderung mit 2/3-Mehrheit, Kontrolle durch Verfassungsorgane | (2025) Völkerrechtliche Bindung durch WHO-Empfehlungen, nationale Umsetzung durch Gesetzgebung |

| Kritikpunkte |

(1968) Gefahr der Aushöhlung demokratischer Prinzipien, Missbrauchspotenzial |

(2025) Sorge vor Fremdbestimmung durch WHO, Intransparenz, Einschränkung nationaler Souveränität

| Anlass |

(1968) Sorge vor innerer und äußerer Destabilisierung (Kalter Krieg, Studentenproteste) | (2025) Globale Gesundheitskrisen (COVID-19, Pandemieprävention) |

| Grundrechtseingriffe |

(1968) Einschränkungen von Versammlungsfreiheit, Briefgeheimnis, Freizügigkeit etc. | (2025) Meldepflichten, Quarantäne, Reisebeschränkungen, ggf. Eingriffe in Bewegungsfreiheit, Einschränkungen von körperlicher Unversehrtheit, Freiheit der Person, des Post- und Fernmeldegeheimnisses und der Freizügigkeit |

| Legitimation |

(1968) Verfassungsänderung mit 2/3-Mehrheit, Kontrolle durch Verfassungsorgane | (2025) Völkerrechtliche Bindung durch WHO-Empfehlungen, nationale Umsetzung durch Gesetzgebung |

| Kritikpunkte |

(1968) Gefahr der Aushöhlung demokratischer Prinzipien, Missbrauchspotenzial |

(2025) Sorge vor Fremdbestimmung durch WHO, Intransparenz, Einschränkung nationaler Souveränität

In beiden Fällen stellt sich die Frage: Wie dauerhaft sind temporäre Maßnahmen? Und: Wie transparent und demokratisch ist ihre Kontrolle?

Die „Corona-Maßnahmen“ haben darauf eine Antwort gegeben. Die temporären Maßnahmen dauern so lange, solange die Exekutive dies möchte. Weder die Parlamente noch die Gerichte haben eine demokratische Kontrolle ausgeübt. Der eigentliche Souverän, das Staatsvolk, wurde zum Objekt der Maßnahmen degradiert und hatte zu folgen und nicht aufzumucken.

Die Handlungskompetenz liegt nach dem IGV nicht mehr bei den Organen der Bundesrepublik Deutschland, sondern allein beim Generaldirektor der WHO (Artikel 12 IGV):

Die „Corona-Maßnahmen“ haben darauf eine Antwort gegeben. Die temporären Maßnahmen dauern so lange, solange die Exekutive dies möchte. Weder die Parlamente noch die Gerichte haben eine demokratische Kontrolle ausgeübt. Der eigentliche Souverän, das Staatsvolk, wurde zum Objekt der Maßnahmen degradiert und hatte zu folgen und nicht aufzumucken.

Die Handlungskompetenz liegt nach dem IGV nicht mehr bei den Organen der Bundesrepublik Deutschland, sondern allein beim Generaldirektor der WHO (Artikel 12 IGV):

„(1) Der Generaldirektor (der WHO) stellt auf der Grundlage der erhaltenen Informationen – insbesondere derjenigen des Vertragsstaats, in dessen Hoheitsgebiet ein Ereignis eingetreten ist, oder der Vertragsstaaten, in deren Hoheitsgebiet es eingetreten ist, – fest, ob ein Ereignis eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite, gegebenenfalls einschließlich einer pandemischen Notlage, nach den in diesen Vorschriften enthaltenen Kriterien und Verfahren darstellt.

(2) Ist der Generaldirektor auf der Grundlage einer Bewertung nach diesen Vorschriften der Ansicht, dass eine gesundheitliche Notlage von internationaler Tragweite eingetreten ist, so berät er sich mit dem Vertragsstaat, in dessen Hoheitsgebiet das Ereignis eingetreten ist, oder den Vertragsstaaten, in deren Hoheitsgebiet es eingetreten ist, in Bezug auf diese vorläufige Feststellung. Sind sich der Generaldirektor und der Vertragsstaat beziehungsweise die Vertragsstaaten hinsichtlich dieser Feststellung einig, so ersucht der Generaldirektor nach dem in Artikel 49 beschriebenen Verfahren den nach Artikel 48 eingesetzten Ausschuss (im Folgenden „Notfallausschuss“) um seinen Standpunkt zu geeigneten vorläufigen Empfehlungen.“

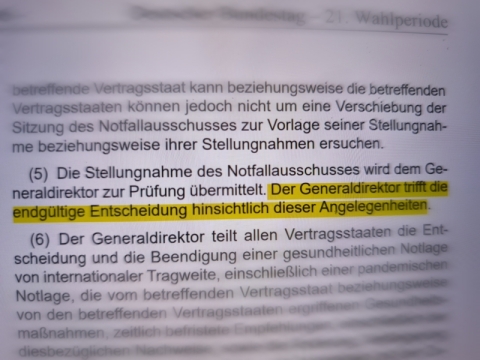

In diesem erwähnten Artikel 49 IGV steht der entscheidende Satz:

„Die Stellungnahme des Notfallausschusses wird dem Generaldirektor zur Prüfung übermittelt. Der Generaldirektor trifft die endgültige Entscheidung hinsichtlich dieser Angelegenheiten.“ Das zeigt, dass die vollmundige Erklärung der Bundesregierung, durch dieses Gesetz werde die Souveränität Deutschlands nicht eingeschränkt, nichts wert ist.

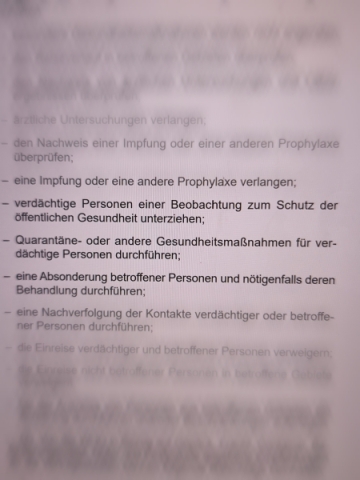

Um welche Maßnahmen es sich handelt, über die der WHO-Generaldirektor die endgültige Entscheidungsgewalt hat, ist in den Artikeln 16ff. des IGV ausgeführt. Es ist, als würde man ein „Handbuch des Totalitarismus“ lesen. Hier nur einige der Maßnahmen:

- eine Impfung oder eine andere Prophylaxe verlangen (also Zwangsimpfung)

- Quarantäne- oder andere Gesundheitsmaßnahmen für verdächtige Personen durchführen (also Haftmaßnahmen ohne richterlichen Haftbefehl und ohne die Möglichkeit rechtlicher Überprüfung)

- eine Absonderung betroffener Personen und nötigenfalls deren

Behandlung durchführen (also Zwangsbehandlungen; dies ohne richterliche Anordnung oder gar Rechtsschutz)

- die Einreise verdächtiger und betroffener Personen verweigern

- können Vertragsstaaten personenbezogene Daten verarbeiten und offenlegen, wenn es für die Zwecke der Bewertung und Bewältigung einer Gefahr für die öffentliche Gesundheit unumgänglich ist (also Aufhebung des Rechts auf informationelle Selbstbestimmung; die EU-Datenschutzgrundverordnung hat Gesundheitsdaten zu den besonders schützenswerten erklärt, dieser Schutz wird hier konterkariert.)

Zusammenfassend muss man feststellen, dass die Notstandsgesetze von 1968 nur ein laues Lüftchen sind im Vergleich zu dem totalitären Sturm der Notstandsgesetze von 2025. 2021 hatte der Autor Thomas Brusig in einem Text in der Süddeutschen Zeitung verlangt: „Mehr Diktatur wagen - einem Ausnahmezustand muss man mit Ausnahme- Regeln beikommen. … Die Demokratie sollte ihre Rituale und Umständlichkeiten nicht so wichtig nehmen, ihrer Legitimität zuliebe. Nichts wäre ihr so abträglich wie der Verdacht, dass sie nur um ihrer selbst willen existiert, jedoch nicht, weil sie die heutigen Probleme besser lösen kann als andere Staats- und Regierungsformen.“ Um es deutlich zu sagen: Rechtsstaatsprinzip, Unveräußerlichkeit der Grundrechte, alle Macht geht vom Volke aus – das sind nur einige der „Rituale und Umständlichkeiten“ der Demokratie.

Offenbar haben die Bundestagsabgeordneten in ihrer übergrößen Mehrheit auf Brusig gehört. Es ist geradezu absurd, dass ausgerechnet die Abgeordneten der Partei, der permanent nachgesagt wird, sie wolle die Demokratie abschaffen, als einzige diesen totalitären Angriff auf unsere Freiheit abgelehnt haben, während all diejenigen, die sich als Retter „unserer Demokratie“ gerieren, die demokratischen Freiheiten bedenkenlos opfern.

Für den Artikel ist der Verfasser verantwortlich, dem auch das Urheberrecht obliegt. Redaktionelle Inhalte von GDN können auf anderen Webseiten zitiert werden, wenn das Zitat maximal 5% des Gesamt-Textes ausmacht, als solches gekennzeichnet ist und die Quelle benannt (verlinkt) wird.